Ha sido un año en el que lo he recordado a diario. Lo he extrañado más de lo normal. Desde la primera noche que pasé en el exilio, pensé en las letras que componen cada una de las ocho crónicas de Desterrados, un libro que publicó en 2001 luego de cumplir tres años exiliado en Barcelona. El desplazamiento forzado es, quizá, uno de los flagelos más difíciles de sortear, es un dolor permanente que con el tiempo tiene matices, pero no se va, vive y convive con uno. El exilio es ese no lugar en el que estás todos los días, pero que nunca puedes habitar.

A Alfredo Molano lo sacaron del país los grupos paramilitares de Casa Castaño, quienes lo acusaron de ser defensor intelectual de la guerrilla. Lo amenazaron por sus publicaciones en El Espectador, en las cuales develó las relaciones entre el Ejército, los narcotraficantes y el paramilitarismo. A este diario llegaron varias cartas de los ‘paras’ donde lo señalaban de ser un “subversivo enquistado en estamentos gubernamentales”. Un 24 de diciembre, sin despedirse de su familia, viajó a España; donde le habían ofrecido condiciones dignas para su estancia que, en un principio, la pensaba pasajera y se perpetuó unos años más tras el asesinato del humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999.

No tengo certeza de cuánto tiempo duró Alfredo con la emocionalidad a flor de piel producto de la salida forzada de Colombia, nunca le pregunté. Sé que pasaba largas horas al teléfono comunicándose con sus seres queridos, vivía encerrado y escribía poesía, reportajes sobre los nexos de los políticos con los paramilitares y sus relaciones con los narcotraficantes. Poco salía de su apartamento o “cueva”, como le llamaba. La escritura, su compañía y refugio lo mantuvieron a flote cuando los dolores se hacían agudos y bloqueaban la plena voluntad de existir.

"Los círculos que el exiliado traza y recorre a diario son estrechos; se tiene ese miedo que los marineros le tenían al abismo, un miedo que encierra e impone una insoportable redundancia a los pasos” A. Molano.

Cuenta Alfredo que al día vivía 48 horas - 24 en Colombia y 24 en Barcelona-. Y es así, el cuerpo está presente en el país de acogida, pero la mente y el “ser”, si le podemos llamar así, está en casa, con tu gente, con el país que te vio crecer. En mi caso, un año después, hasta ahora empiezo a hacer las paces con el lugar de acogida. Un lugar que nunca me declaró la guerra, que por el contrario ha sido generoso, pero sobre el cual deposité toda la rabia y frustración del desarraigo los primeros meses.

Luego de conocer las historias de los exiliados que vienen del norte de África, de Turquía, o de Ucrania, a quienes la guerra también los tocó, se tiene una dimensión de los alcances inauditos de la humanidad con el desplazamiento forzado. Me sigue atravesando una dicotomía; sentirme mal por quejarme de las condiciones del exilio tras conocer las condiciones tan difíciles que atraviesan los migrantes que llegan en barcos o nadando a las costas de España o entender que cada proceso es distinto y que los dolores personales no tienen cuantificación, son dolores.

Compañeros

Lo conocí en 2015 al final de unas cátedras de sociología que daba en la Universidad Nacional de Colombia, de donde es egresado. En esa oportunidad, me lo presentó un profesor universitario, nos estrechamos la mano y compartimos un café de más o menos una hora. La conversación no podría ser otra que decirle que en el colegio había leído Trochas y Fusiles, que lo leía con rigurosidad y que si me invitaba a un viaje. Hubo risas.

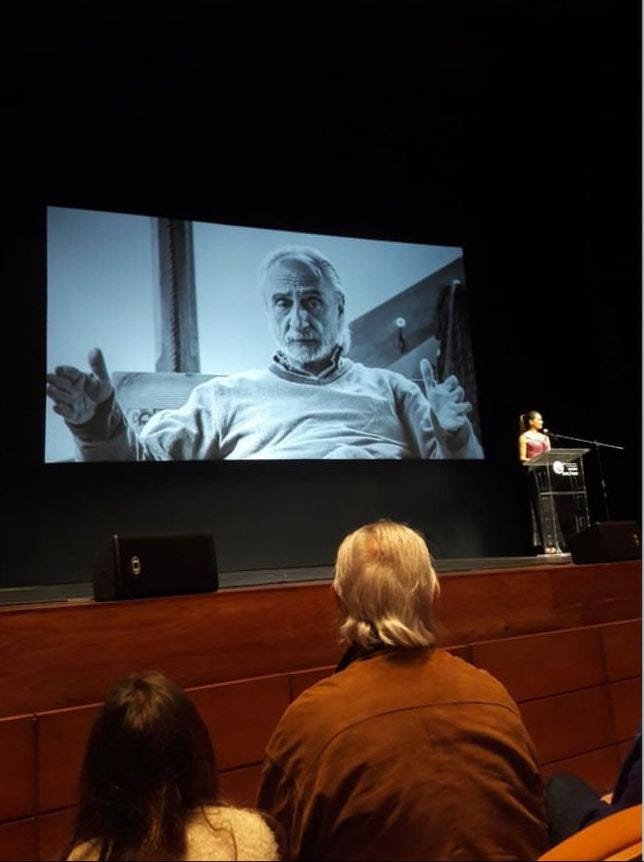

En 2016, volvimos a cruzar palabra y un par de fotos en la entrega del premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ese día recibía el galardón Vida y Obra, la máxima distinción del certamen. Por mi parte, recibía junto con el equipo de VerdadAbierta el premio a mejor investigación en prensa tras la publicación de un extenso reportaje de los 10 años de la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Dos años más adelante, en 2018, nos volvimos a encontrar en la Comisión de la Verdad de Colombia. Alfredo fue uno de los 11 comisionados de la entidad y yo, un investigador que había entrado en un primer equipo a hacer un mapeo-estado del arte de las Sentencias existentes de Altas Cortes en relación al conflicto armado. Desde entonces nos volvimos conversadores frecuentes, las charlas por lo general eran sobre cómo abordar la investigación sobre las FARC y las ideas que él tenía para contar historias de vida de los campesinos, indígenas y combatientes de la guerra, como siempre lo ha hecho.

Alfredo tenía una obsesión que cargaba desde que empezó a documentar la violencia en el país, quería contar una historia de algún sobreviviente al bombardeo a Villarrica, Tolima, en 1955. Logramos encontrar la historia, fue el primer testimonio que tomamos juntos, fue fascinante esa primera vez que lo veía en vivo y en directo entrevistar y más que eso escuchar, saber escuchar al entrevistado. En esa primera oportunidad pude preguntar, contrapreguntar y ayudar a armar el relato de la entrevista. Nunca lo olvidaré.

“Entendí que el camino para comprender no era estudiar la gente, sino escucharla”, escribió Alfredo en la introducción del libro Desterrados. Una escucha que a la que le dedicó más de 50 años de vida para que el país y el mundo conocieran los cuentos e historias que a él le contaron, muchas de ellas de la violencia política del país y de la resistencia de las comunidades campesinas y pueblos indígenas ante la barbarie de la guerra. Alfredo anduvo a pie y a lomo de mula todo el país. No es un secreto para nadie. Llegó a lugares inhóspitos y tuvo acceso a personajes de nuestro conflicto armado a los que muy pocos han podido acceder. En la Comisión quería continuar con su trabajo de toda la vida: preguntar y escuchar.

La confianza fue creciendo con Alfredo. Fuera de lo laboral pasábamos tardes hablando de los mapas de la violencia en Colombia y las rutas de los movimientos guerrilleros. Alfredo era un geógrafo sin título, asiduo conocedor de cualquier vereda, lago y hasta charco de la mayoría de departamentos del país. Me gustaba preguntarle por los viejos comandantes de las FARC-EP, los ‘Marquetalianos’, esos primeros campesinos que se habían alzado en armas y que años más adelante se constituirían como la guerrilla más grande de Latinoamérica. Alfredo los conoció, documentó los primeros campamentos guerrilleros y escribió sobre sus vidas. Casi 50 años más adelante me inquietaba conocer su percepción sobre el viraje y transformación de esos primeros ejércitos de campesinos a la máquina de guerra del año 2.000.

No todo eran temas de conflicto. A menudo siempre salían temas culinarios, de tragos o musicales. Los viernes siempre me preguntaba que a qué concierto de rock iba a ir, le llamaba la atención una chamarra negra de pines que solía usar los viernes o fines de semana. Me reía, el rockstar era él, sus gafas Rayban, canas largas y zapatos pisa huevo lo hacían atractivo, un abuelo “cool”, un amigo con historias por doquier. Un ser que se reía de los políticos y despotricaba del lenguaje académico. Un hombre que amó Colombia tanto como a su nieta Antonia, a quien le dedicó, en su último libro, una serie de cartas para que conociera el país que había transitado y que le dejaba. Un país en que los anhelos de paz se desvanecían con el recrudecimiento de la violencia en los territorios.

Quienes compartieron con Alfredo saben que su mochila era una dispensa. Crema de manos, gafas de sol, libretas de apuntes y hasta un rollo fotográfico lleno de ají en polvo ahumado del Putumayo, lo usaba durante el almuerzo. Le gustaba tomar café, espeso, con panela, así lo pedía donde estuviera o si estábamos en su casa de La Calera lo servía acompañado de galletas Noel de figuras de animalitos. Era amante de los buenos postres, hasta con el cáncer de garganta encima no dejó de comer crème brûlée. Terco, como todos cuando algo nos gusta.

Nunca tuvimos consenso sobre la “fiesta brava”. Alfredo amaba los toros, decía que los aprendió a querer desde que le enseñaron el arte de la fiesta en las verbenas populares. Aseguraba que era una danza cuando el hombre se paraba en frente del toro. Trataba de no darle cuerda, era un obsesionado con el tema y a mí poco o nada me gustan. En mi juventud, solía asistir a mítines antitaurinos.

Alfredo se murió sin entender por qué en la Comisión teníamos que categorizar las entrevistas. No le cabía en la cabeza tener que sacar variables y cruces de información con fuentes secundarias. Siempre le generó ruido lo que la entidad denominó como patrones de violencia. Hoy, sonriendo, recuerdo que varias veces, con su ceño fruncido, estresado y a regañadientes me decía: “venga Andresito, yo no he podido entender esa vaina. A ver si despacio usted me explica”. Sé que entendía, pero su razonamiento y forma de trabajar lo llevaban a pensar siempre que las historias de vida eran suficientes para contar las distintas victimizaciones.

La última vez que hablamos fue en la sede de la Comisión en el centro de la ciudad. El cáncer lo tenía cabizbajo, lucía más delgado y la voz poco y nada se le escuchaba. Había que leerle con detenimiento los labios y luego responder. Recuerdo que dos veces se molestó porque no le entendía, me escribió en una hoja y yo le respondí, usando su mismo lenguaje, en otra. Le dio risa. Cuando nos despedimos me dio nostalgia, hacía falta en la oficina, me hacía falta para ir a la Cárcel La Picota, en Bogotá, para hacer entrevistas. Me hacía falta en la vida. A la madrugada del 31 de octubre de 2019 nos enteramos de su muerte.

La ausencia

Tengo la certeza que, de estar vivo, Alfredo me hubiese acompañado como lo ha hecho Carlos, desde su humanidad, afecto y escucha. Como buen entrevistador, Alfredo sabía escuchar y tras mi exilio me hacía falta su silencio enriquecedor y sus palabras sabias.

Alfredo se fue sin conocer que tampoco me gustaba estar con escoltas, que la camioneta blindada no era un plus sino un estorbo a la hora de hacer una entrevista, que la privacidad ahora era compartida y que dos o tres personas más iban a conocer el deambular hasta de la sombra.

Acudí a Alfredo varias noches, leer las crónicas de los desterrados me daba luces para afrontar de a poco los dolores y las tristezas. Siempre pienso en la resistencia que han tenido quienes han sido desplazados forzosamente en Colombia para sobreponerse, hacer casa en una nueva tierra y volver a fundar(se), volver a empezar. Desterrados me sigue acompañando, me guían esas voces que Alfredo recogió de los campesinos sin tierra y me consuela el aliento de otros que en condiciones mucho más adversas que la mía, lograron resistir.

Tengo atesoradas varias conversaciones con Alfredo, sobre todo las de la salida de la Cárcel La Picota; las sesiones de entrevista terminaban con una charla y reflexiones sobre la vida en general. Siempre me repetía que el goce y el disfrute de la vida no se podían perder por el trabajo, que usara la literatura para escapar un rato del mundo y que si encontraba oportunidad escribiera sobre lo que me hacían sentir las entrevistas. Recuerdo que, con insistencia, me decía que dejara fluir la cabeza y que ojalá no me salieran letras acartonadas. Hoy, creo, estoy cumpliendo con ellos. Ya no me disgusta poner en público mis sentires y mis vivencias.

Alfredo soñó con regresar al país para seguir contando historias de los campesinos y continuar caminando el país. Cuando regresó, no pudo seguir la ruta por Colombia a lomo de mula, sino en una camioneta blindada, con escoltas, quienes lo acompañaron hasta su último día. El exilio deja huellas, a veces visibles y materiales, muchas otras veces silenciosas como el peso del tiempo y el dolor en el pecho.

Acá seguimos quienes te conocimos, quienes te leímos y quienes admiramos tu legado, queriendo y trabajando por un mundo más justo y una Colombia para los colombianos sin tierra, los de a pie. No me olvido de la promesa que hicimos de comer un buen ajiaco cuando la Comisión terminara, aún está en deuda.

Con cariño,

Andrés C